一枚作废公章引发的950万元债务纠纷,最终让某省级农商行陷入长达数年的诉讼泥潭。2024年末最高人民检察院发布的指导性案例中,这家金融机构因未及时收回销毁旧公章,被法院判决对法定代表人的个人借款承担连带责任。与此同时,某地级市商贸公司因随意出借公章,不得不为合作方的4.64万元货款买单。这些案例揭开了传统印章管理的致命漏洞——在人情社会与纸质流程的双重缝隙中,公章滥用已成为企业隐形债务的主要源头。

传统印章管理长期深陷“三难”困境。某基层村委干部私用公章签订虚假土地承包合同导致集体资产流失的案例,暴露出“人章绑定”模式下的监管失效;前述省级农商行的旧公章失控事件,则凸显了纸质登记无法实现全生命周期追溯的弊端;而某地级市商贸公司的“公章外借”风波,更是暴露了事后审计缺乏技术支撑的管理盲区。据法律实务统计,80%的企业合同纠纷与印章使用不规范直接相关,平均每起纠纷给企业造成的损失超过50万元。

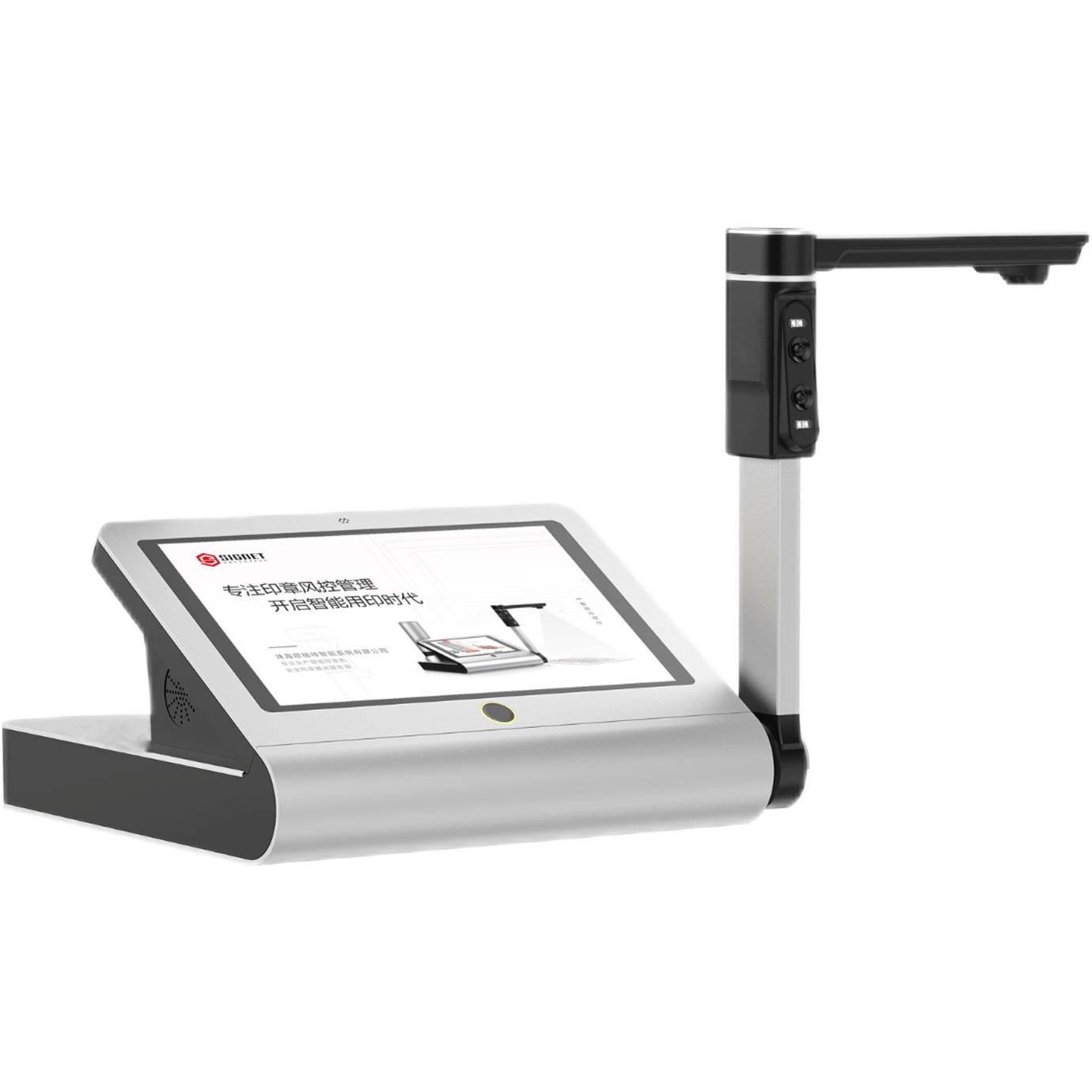

智能印章系统的横空出世,正在重构印章管理的信任体系。这套融合智能印章机、印控台与云端平台的一体化解决方案,通过“硬件防篡改、软件控流程、数据存真迹”的三重防护,将传统管理模式下的被动风险转化为主动防控。在某基层村委会,村民通过智能印章机仅用3分钟就完成证明文件盖章,全程无需等待村干部审批,这背后是印控台实现的权限精准分配与流程自动化。

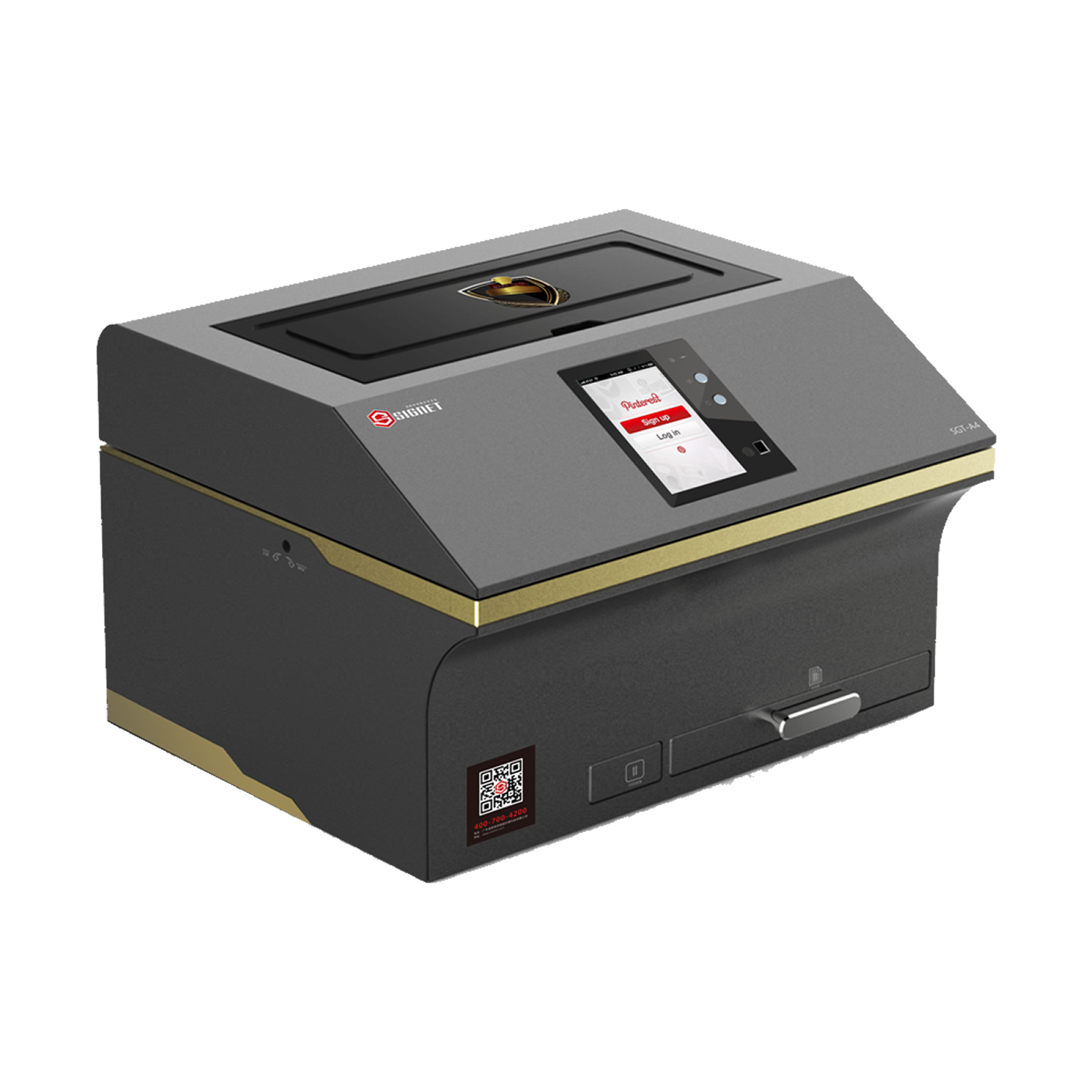

智能印章机作为物理安全的第一道防线,彻底颠覆了“保险柜+钥匙”的传统模式。内置的生物识别模块要求操作人员通过人脸识别或指纹验证才能解锁,杜绝了钥匙转借风险;高精度传感器实时捕捉盖章动作,同步生成包含时间、地点、操作人员的电子档案;而特制安全芯片则确保印章本体无法被私自拆卸替换。某建筑企业在全国200余个项目部部署该设备后,违规用印事件同比下降85%,彻底终结了“项目经理私盖公章签订无效合同”的行业顽疾。

印控台构建的权限管理中枢,实现了用印审批的数字化转型。管理员通过平台预设审批流程,任何用印申请必须经过多级复核才能生成授权码;OCR识别技术自动比对文件内容与审批范围,发现“空白合同盖章”等违规行为立即锁止设备;区块链存证功能则保证每一次操作记录不可篡改,为审计提供铁证。某省千余个村社全覆盖该系统后,基层“人情章”“收费章”现象基本绝迹,用章效率提升60%以上。

整套智能印章系统形成的数据闭环,成为企业合规管理的“数字神经”。系统自动识别非工作时间频繁用印等异常行为并触发预警,2024年某金融机构通过该功能拦截12起潜在违规用印,避免损失超千万元;多维度分析报表帮助管理者发现“先盖章后补审批”等隐形风险点,某制造企业整改后合同纠纷率下降40%;而与企业ERP系统的无缝对接,更实现了用印行为与业务数据的实时关联,让每一次盖章都可追溯至具体项目与资金流向。

在政策驱动与市场需求的双重作用下,智能印章系统已成为企业数字化转型的必备基建。最高人民法院在担保制度司法解释中明确要求企业对印章使用尽到“审慎管理义务”,而各地政务服务数字化改革更将智能印章纳入基层治理标配。某科技企业在多省市的实践表明,这套系统不仅能降低90%以上的用印风险,更能将审批周期从平均3天压缩至2小时,群众满意度提升至98%。

从某省级农商行的法庭交锋到某省乡村的便捷用章,印章管理正在经历从“人治”到“数治”的根本转变。智能印章机锁住的不仅是物理公章,更锁住了权力滥用的缝隙;印控台分配的不仅是审批权限,更分配了责任清晰的管理边界;而整个智能系统沉淀的不仅是操作数据,更是企业合规经营的数字资产。当每一次盖章都成为可控、可溯、可审计的数据节点,企业才能真正筑牢法律风险的防火墙,让公章回归其作为信用凭证的本源价值。这场静默的管理革命,正在重新定义商业信任的技术基石。