在高校日常运作中,印章很重要,关系到学术认证、行政审批、校企合作等关键管理工作。用章是否规范,直接影响学校的办学秩序和学术诚信。随着“双一流”建设推进,北京理工大学学科交叉更多、师生人数增加,传统的印章管理模式跟不上,成了提升管理效率的障碍。针对北京理工大学的用章问题,思格特智能印章专门定制了一套合理的管理方案。

高校印章管理的“痛点图谱”:从流程桎梏到风险暗礁

传统的印章管理在高校内部带来了一系列亟待解决的问题:

流程梗阻,效率大打折扣:多层级审批“层层关卡”,一份跨院系的合作协议可能需要经过教研室、学院、教务处、校办四级审批,任何一个环节的负责人出差或繁忙,都会导致整个流程停滞。对人工流转的过度依赖进一步放大了信息不对称——申请人不知道审批卡在哪一环,管理员也难以实时掌握各部门的用印需求。而每逢毕业季、招生季等高峰期,“扎堆用印”更是让管理压力陡增。

风险管控面临多重挑战:印章存放缺乏标准化规范,有时甚至随管理员的抽屉锁钥随意流转;“人情章”“人情批”的潜规则偶有出现,违背了学术管理的公平原则;用印资料归档全靠人工整理,一旦出现纠纷,常因“谁盖章、盖了什么、为何盖章”的证据链断裂而陷入被动。

人员管理与职权意识的错位:部分行政人员对印章的权责认知模糊,认为“只要领导点头就能盖”,却忽视了用印背后可能存在的法律风险。与此同时,基层师生对复杂审批流程的不熟悉,也加剧了“跑章难”的抱怨。

思格特智能印章为北理工打造“印控神经中枢”

面对这些挑战,思格特为北京理工大学量身定制了智能印章解决方案:

线上审批打破时空壁垒:如今,老师们在实验室就能通过手机端提交用印申请,上传待盖章文件并标注用印位置。行政人员则能在电脑端实时接收申请,结合电子审批流实现一键通过或退回,审批进度全程可视化。无论是出差在外的教授,还是驻场科研的团队,都能随时发起申请,将多层级审批周期从平均3天大幅压缩至4小时以内。

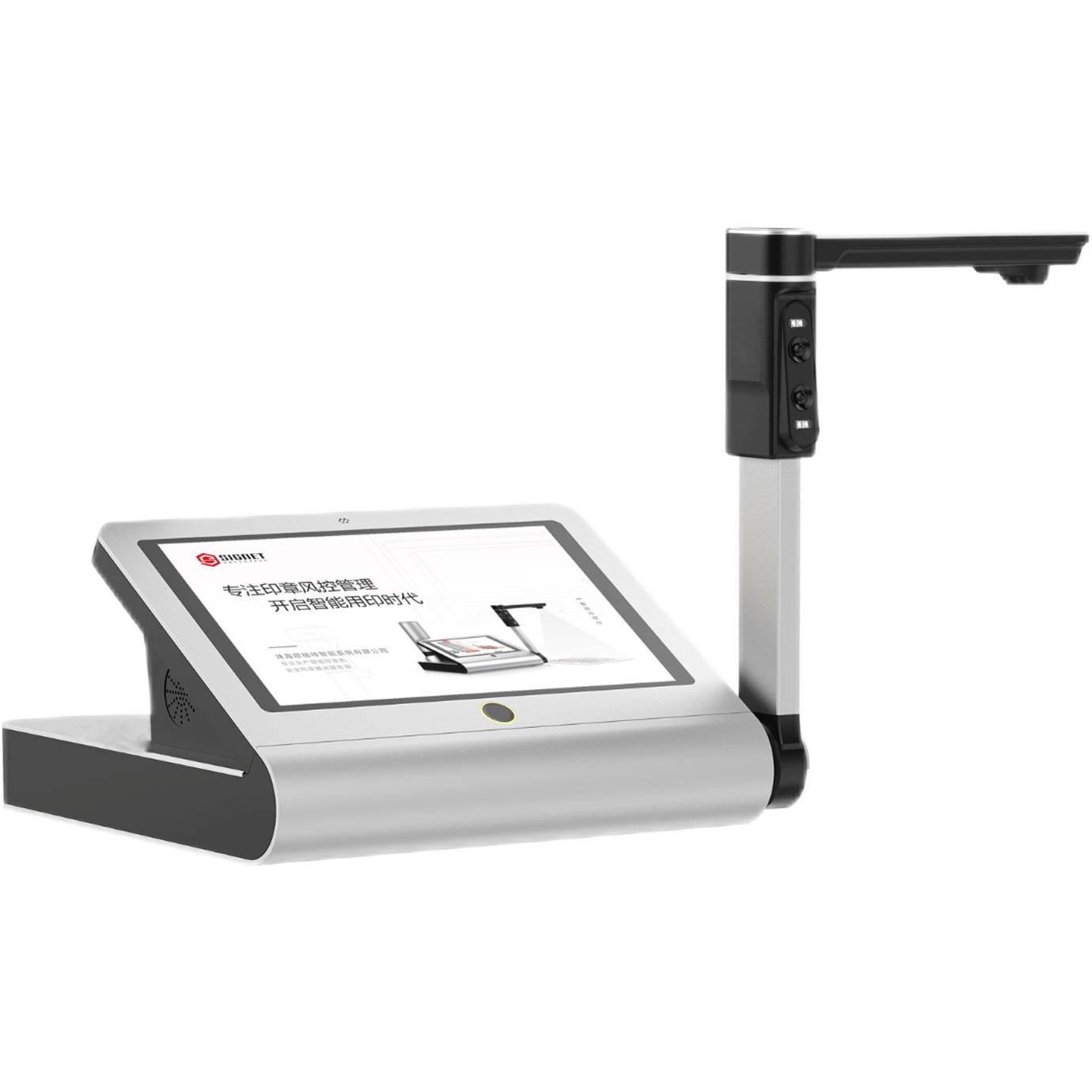

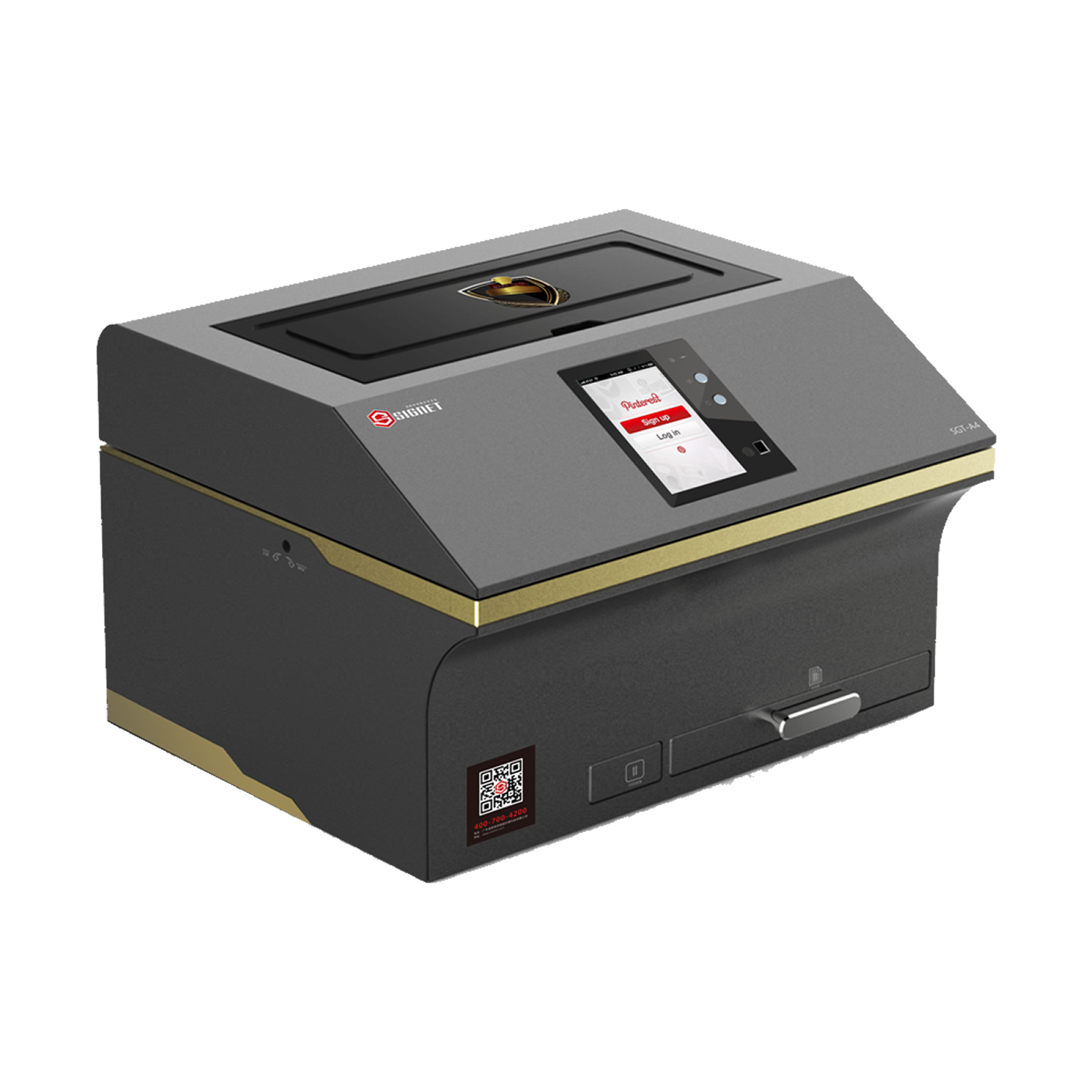

自助盖印释放管理效能:审批通过后,申请人可凭指纹识别使用便携式智能印章机完成自助盖印,无需再等待管理员在场。系统内置的定位与文件比对功能,能自动校验用印内容与申请是否一致,有效杜绝“偷盖”或“错盖”的风险。无论是深夜提交的出国交流证明,还是周末紧急需要的科研合作协议,都能通过24小时值守的智能终端快速处理。

云端追溯筑牢安全防线:每一次盖印的时间、地点、申请人、文件内容都将自动生成加密记录,并实时上传至云端数据库。管理员可随时通过后台调取完整日志,审计部门也能一键追溯3年内的所有用印痕迹,彻底解决了“用印资料散落在各部门抽屉”的归档难题。

高校数字化转型的生动实践

思格特智能印章为北京理工大学带来的,远不止“少跑腿、快盖章”的便利,更重构了高校印控管理的底层逻辑。当线上审批替代了纸质流转,当智能终端消解了人情干扰,当云端数据串联起权责链条,印章管理就从“被动风控”转向“主动预防”,从“经验驱动”转向“数据驱动”。

在高等教育快速发展的今天,数字化转型已不再是“选择题”,而是“必答题”。从印章管理的智能化破局,到全流程行政服务的数字化重构,高校正以更高效、更安全、更透明的管理模式,为“双一流”建设注入新动能——而思格特与北京理工大学的探索,已然成为这场变革中的生动注脚。