一枚小小的印章,可能成为企业命运的“旋转门”。2024年曝光的某建筑集团分公司案件至今令人警醒:分公司负责人擅自使用公章签订虚假工程合同,导致母公司卷入3起诉讼,涉案金额高达1.2亿元。事后调查发现,该公司仍沿用“保险柜加登记本”的传统管理模式,印章使用记录存在27处涂改痕迹,关键审批流程形同虚设,最终引发股价大跌、银行抽贷的连锁危机。无独有偶,某科技企业销售总监利用管理漏洞加盖合同章签订阴阳合同,导致核心技术专利被非法转移,企业历经8个月诉讼才挽回损失,直接经济损失超过5000万元。这些案例暴露出传统印章管理模式的致命短板,也倒逼行业从“人工看守”向“智能管控”加速转型。

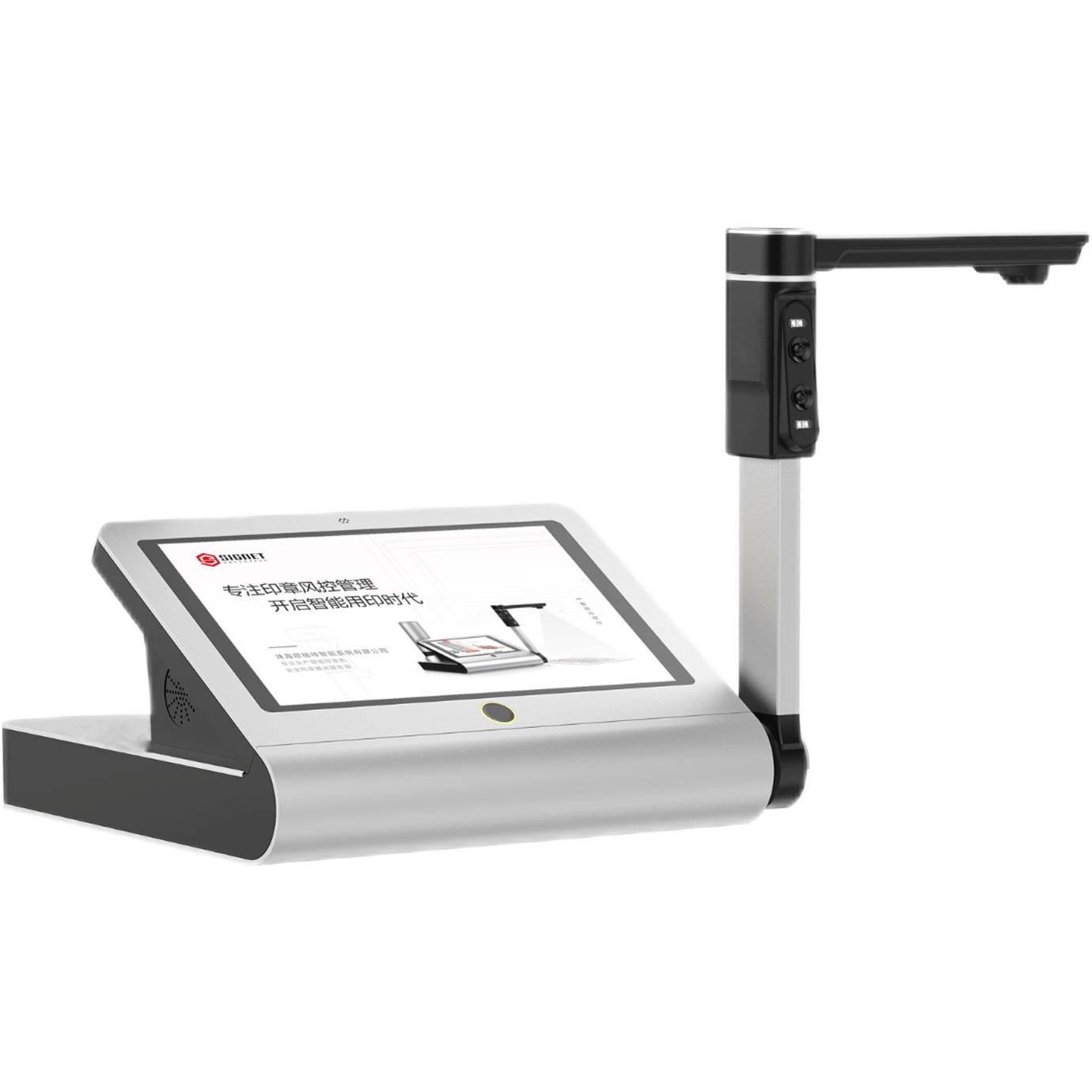

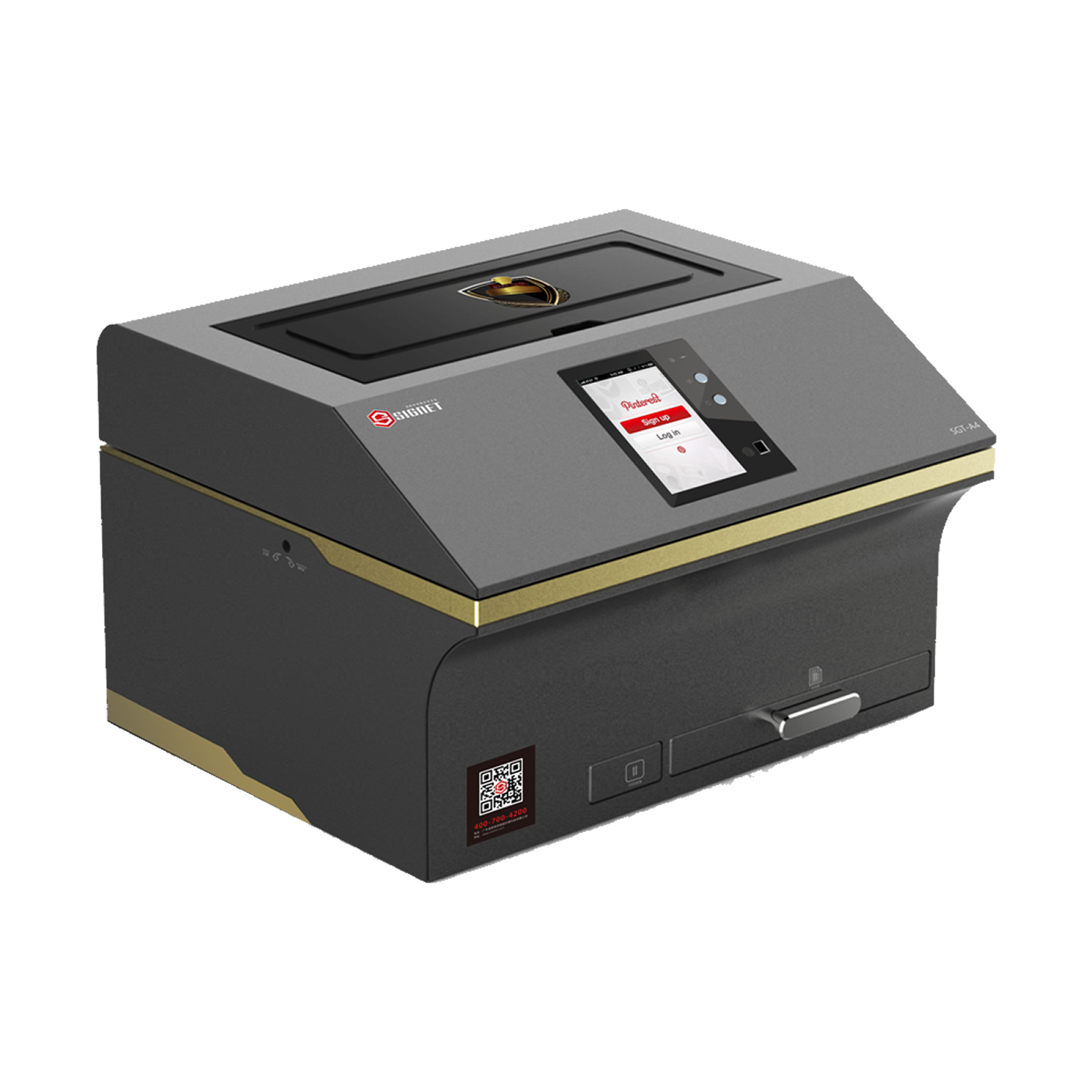

《2024企业印章风险白皮书》数据显示,83%的企业印章纠纷源于权限管理失控,67%的用印事故存在记录造假情况。当“人情章”“糊涂章”成为企业合规经营的隐形炸弹,当异地分支机构的用印监管沦为“看得见的管不着,管得着的看不见”的悖论,传统管理模式已无法应对数字化时代的风险挑战。智能印章机与智能印章系统的出现,正在重构印章管理的底层逻辑,构建起覆盖“申请-使用-归档”全生命周期的数字免疫系统。

智能印章系统通过“时空双维度管控”技术架构实现风险闭环防控。在时间维度上,AI算法构建的风险模型能实时识别异常用印行为——非工作时间用印、短时间高频盖章、异地突发用印等可疑情况触发时,系统会在15秒内自动向管理员发出预警。空间维度上,北斗定位与电子围栏技术的结合,让每台智能印章机都成为可移动的监管哨位,某案例中设备被非法移动后,系统3分钟内即锁定位置并启动追踪程序,最终在20公里外成功追回。这种“事前授权-事中监控-事后追溯”的全链条管理,彻底改变了传统模式“出了问题才补救”的被动局面。

在技术实现层面,智能印章系统创造了“用印DNA”的新型管理范式。生物识别技术构成第一道防线,人脸识别模块0.001%的误识率确保“人章相符”;OCR智能比对技术如同“电子质检员”,自动检测合同金额、签字栏等23个风险点,曾在某并购案中成功拦截被篡改的评估报告;区块链存证则构建起不可篡改的“行为基因库”,所有用印数据实时上链,既满足《数据安全法》《电子签名法》的合规要求,又为可能的纠纷提供铁证。某供应链金融平台通过该技术,将应收账款确权时效提升80%,坏账率下降35%,印证了技术创新对业务增值的乘数效应。

这种管理革命带来的价值重构正在多领域显现。在基层治理场景,江苏宿迁通过全市统一的印章数智化管理系统,实现1405个村(社区)用章审批效率提升80%,群众办事平均耗时缩短60%,信访投诉量显著下降。合肥市推广的量子云印章更将量子加密技术融入基层治理,让村级“小微权力”在阳光下运行,彻底终结了“社区万能章”的历史。在企业应用中,某制造业集团的海外分公司通过国产加密信道获取限时授权,配合5G边缘计算实现全球用章实时管控,使违规用章事件降至零;某三甲医院部署系统后,病历归档效率提升70%,医疗纠纷处理周期缩短50%。

当智能印章机的每一次盖章都成为数据资产的沉淀,当用章行为数据与企业ERP系统深度耦合,印章管理正从成本中心向价值中心转型。某汽车集团通过分析用印时空数据,优化了23个生产基地的物流路线,年节约运营成本超8000万元;核心企业向银行开放用章数据接口后,供应商融资周期从15天压缩至3天,融资成本降低1.2个百分点。这些实践证明,智能印章系统已超越单纯的风控工具范畴,成为企业数字化转型的基础设施。

从“锁在抽屉里的信任”到“运行在云端的管控”,从“纸面上的记录”到“链上的证据”,智能印章机与智能印章系统的普及正在重新定义商业信任的载体形式。当技术手段让“每一次盖章都可追溯,每一项授权都有边界”,当数字免疫系统为企业合规经营持续赋能,印章这一古老的权力象征,终将在数字化时代完成从“风险节点”到“安全支点”的华丽转身,为企业高质量发展筑牢信任基石。